EL SUEÑO DE UN VIAJANTE: Capítulo 6, por Antonio García Hernández – Julio y Agosto 2012

Manuela estaba apoyada en el alféizar de

la puerta de su habitación, con la mirada clavada en su marido. Él estaba prostrado

en la cama, durmiendo. El soplo de la muerte se reflejaba en su rostro apacible,

aunque enjuto. Si no fuese por el lentísimo y pausado movimiento de su abdomen,

un observador externo habría figurado que ya había cedido a la dulce y delicada

llamada de la última hora.

Era una cálida tarde, de esas que apetece

pasear cuando se tiene un día libre de trabajo, donde todos los problemas se

relativizan ante el despliegue deslumbrante de todas las joyas de la

naturaleza. El cielo claro se ve más profundo que nunca, con ese azul que sólo

se consigue en imágenes infográficas o en las hábiles manos de un pintor,

maestro en la mezcla de colores. Todas las plantas, muy a pesar de los deseos

humanos por estropear el paisaje con sus grises edificios levantados en piedra,

abren sus racimos de flores como en un muestrario cromático, en abanicos y

colas de pavo real de tonalidades aún no soñadas. Toda esta flora va

dosificando, como a cuentagotas, un aroma sutil claramente diferenciado de los

químicos que se encuentran aun en los perfumes más caros. Como envueltos en

delicado papel de regalo, tan sólo compuesto por la primera impresión de este

aroma, éste se abre en nuestra nariz. Se van deshaciendo pequeñas cápsulas de

diferentes matices, muy poco a poco, diminutas golosinas olorosas y etéreas, de

tal modo que a uno le gustaría que su respiración constara tan sólo de

inspiración, para no perder detalle.

Y, en medio de toda la escena, la banda de

música compuesta por alegres pajarillos se afana en hacer oídos sordos a los

rugientes motores metálicos y a las desairadas y grotescas palabras de los conductores.

El que camina disfrutando de la vista, el oído y el olfato en estas tardes,

olvida por un momento que quiere creerse superior al resto de las especies del

planeta y abraza su naturaleza animal, entendiendo su equidistancia a los

distintos pobladores de nuestro mundo. Pero también inspira el olor de la

humildad que revela la verdadera cara de uno y permite saborear con toda su

fuerza este momento de éxtasis ante la realidad.

Sin embargo, el ambiente de la habitación

era bien distinto. La tarde apenas se colaba por los pocos agujeros de la

persiana que quedaban abiertos. La luz le dolía en los ojos a Lucas, así que

habían terminado por iluminar la habitación de manera tenue. A pesar del aire

renovado que Manuela intentaba que entrase abriendo las ventanas a menudo, quedaba

una especie de condensación en el aire que no terminaba de irse. Era un aire

húmedo y pesado. En cuanto se cruzaba el umbral de la puerta, uno sentía una

carga en los hombros que jamás había pedido llevar. La melancolía abordaba sin

misericordia al visitante y el hedor a final irremediable lanzaba su caña en lo

más profundo de los negros lagos de la memoria hasta conseguir atraer hacia la

superficie aquellas imágenes que tanto tiempo se llevan tratando de olvidar.

Para Manuela no era diferente, por mucho tiempo que pasara en aquella

habitación. Pero ella, por contrapartida con los demás, no tenía que recuperar

nada de su memoria. Las imágenes que la atormentaban se encontraban justo

enfrente suya.

Se acercó a la cama y se sentó al lado. En

esta ocasión, había algo distinto. No le asfixiaba el aire pesado ni sentía el

peso en sus hombros. Y tampoco la tristeza la hería. La esperanza había sacado

sus armas y, de momento, iba ganando.

- Hola, mi amor.- Le susurró muy de cerca

a su marido mientras le cogía una mano.

Él pareció reaccionar, aunque sus

movimientos eran torpes y sus párpados parecían pesar varios kilos, por la

dificultad que tenía al abrirlos. Abrió la boca, pero tardó algún tiempo en

coger el aliento y acumular las energías necesarias para poder hablar.

- Hola…- Pareció querer decir algo más,

pero no pudo ser, era todo lo que podía dar en ese momento.

- Tengo buenas noticias.- le siguió

contando Manuela, tratando de reprimir las lágrimas, que, en esta ocasión, le

brotaban por la emoción y no por la tristeza- Hemos estado trabajando en la

teleportación y hemos conseguido realizarla con éxito. Ya no tenemos pérdida de

memoria. Lo hemos probado con un homínido.

Hizo una pausa y sonrió sutilmente.

Continuó:

- Pero, además, he reprogramado el código

de control para que sea capaz de detectar una alteración anormal de las células

del cuerpo y, mediante unos modelos de cuerpos sanos, sea capaz de reconstruir

el daño. ¡Creo que podremos curarte!

Lucas trató de decir algo, pero, cuando

Manuela apoyó su cabeza en la suya, la emoción no lo dejó. Aunque no lloró,

masticó un poco de aire, como el que quiere saborear algo sólido, y dejó que

pasara el tiempo.

- Quiero curarte,- le decía Manuela sin

levanta su cabeza- lo deseo con todas mis fuerzas, más que el reconocimiento

por todo lo que hemos avanzado. Sin embargo, si no funciona, también tendré que

cargar sobre mis hombros la culpa de haberte matado antes de tiempo. Estoy

confusa. No sé si quiero intentarlo.

Lucas abrió de pronto los ojos. Suave y

tan sólo levemente, pero a su mujer le sorprendió tanto que se levantó. Quiso

mirarla a los ojos y, haciendo acopio de toda su energía, le dijo con un

estertor:

- Yo ya estoy muerto.- Su mirada era de

paz. Manuela no pudo contener el llanto más amargo del que asume la inevitable verdad.

Al día siguiente, el teléfono comenzó a

sonar como el gallo de la mañana. El llanto insistente del aparato irritaba a

María Nikopolidis, que no tuvo más remedio que desperezarse para contestar. Las

persianas de su habitación estaban aún echadas, por lo que andaba un poco

desconcertada. ¿Sería muy tarde? Apenas unos rayos de sol, que se colaban

tímidos por entre las rendijas de la persiana, le indicaban que era de día, al

menos.

- ¿Diga…?- Y su voz se ahogó negándose a

despertar.

Alejandro se revolvió a su lado cuando

escuchó la voz de María responder al teléfono. Sin abrir aún los ojos, soltó

una mano con la que intentó agarrar el dichoso aparato. Ella estaba lo

suficientemente espabilada como para reaccionar apartándole la mano. Él no se

rindió ante la afrenta y la agarró de la cadera, tirando de ella hacia sí. La

joven notó la fuerza de aquel brazo y se sorprendió de que su flaco compañero

desarrollara tal potencia. En realidad, le gustó la firmeza con que fue capaz

de moverla.

- Sí, jefa,- Al oír esto, Alejandro dio un

sobresalto y abrió repentinamente los ojos. Levantó la cabeza de la almohada y

descubrió que María le estaba indicando que guardara silencio. Él quedó como

paralizado por la mirada de Medusa, inmutable, mientras ella hablaba,- enseguida

voy para allá. Sí, no se preocupe, creo que podré localizarlo.

María colgó el teléfono, se levantó de un

salto y se fue directa al baño con la velocidad de un relámpago.

-Llegamos tarde.- le espetó- Nos hemos

dormido.

El joven doctor pareció recuperar la

capacidad de movimiento que había perdido unos segundos atrás y se apresuró en

mirar la hora. Eran las nueve de la mañana y habían quedado a las ocho con su

jefa.

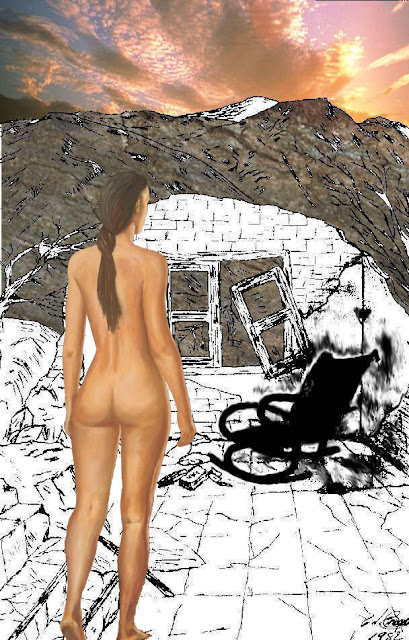

Alejandro se incorporó y se sentó en la cama,

mientras se desperezaba un momento y esperaba a que María terminase lo que

fuese a hacer en el baño. Al levantar la vista, vio ese cuerpo desnudo tan

femenino recortado por la luz anaranjada y algo deprimente del aseo. Ella se

detuvo un momento para mirarse la cara al espejo y echarse algo de agua para

refrescarse. Alejandro recorrió con su mirada aquel mapa de líneas curvas y

sintió vértigo. En los meandros de sus caderas tuvo miedo de derrapar y despeñarse,

así que redujo la velocidad. La acariciaba suavemente con su mirada. Podía

recordar el tacto de su piel, sentirlo en sus manos en ese mismo momento.

Consiguió despegar su mirada de aquella escultura griega que lo había atrapado

como un poderoso atractivo y se miró a sí mismo. Aún no entendía cómo una mujer

de estas cualidades se había fijado en un hombre esmirriado como él.

Volvió a levantar la vista y descubrió que

ella se había dado la vuelta con ánimo de cerrar la puerta del aseo. Ambas

miradas se cruzaron y lo que él descubrió en la de ella fue ternura y deseo.

Acto seguido, cerró la puerta y Alejandro se quedó a solas con sus reflexiones.

Liberado de su ensimismamiento, se levantó

de un salto y se preparó para marcharse. Abrió la persiana y dejó que la luz

del sol se derramase por toda la habitación. Se vistió.

María salió del baño cuando él se estaba

ajustando la camisa.

- Pues sí que has sido rápido- le dijo en

un tono un poco jocoso.

- Llegamos tarde, tenemos que darnos

prisa.- Respondió él con un tono entre la obviedad y la duda.

- ¿Y por eso ni siquiera te vas a duchar?

Algo había en el tono de voz de María que

Alejandro no acertaba a adivinar. Tardó un segundo en responder.

- Es importante que lleguemos lo antes

posible.

- Tampoco va a pasar nada por que

lleguemos quince minutos más tarde. En cuanto te llama ella, pierdes el culo.

- ¿De qué estás hablando?- Alejandro se

sentía desconcertado.

- Me pregunto si no estarás deseando,

interiormente, que todo salga mal. Mientras que, por otro lado, te muestras

diligente y voluntarioso en todo lo que ella necesite.

- Espero que no estés insinuando lo que

creo.- El doctor se sintió atacado.

- He visto cómo la miras.- Y en esta

frase, María se detuvo más de la cuenta y su voz se fue perdiendo poco a poco.

Hubo un segundo en que los dos se quedaron

ensimismados. La luz del sol de la mañana era aún fresca y agradable. Lamía los

rostros de los jóvenes y realzaba aún más sendas bellezas. Si Sorolla hubiese

contemplado la escena, seguro que hubiese querido recoger unos pocos rayos de

esa luz con sus pinceles. Y si Velázquez, casualmente, pasara por allí, no

habría dejado pasar la oportunidad de guardar en un lienzo imperecedero la

imagen de estos mozos que aún no habían perdido toda la inocencia y se

enfrentaban a sus deseos más internos.

Ciertamente, Alejandro no había

reflexionado en si deseaba realmente que saliera bien o no. Daba por supuesto

que sí, siempre se mostraba diligente y con ganas de ayudar. Sin embargo, es

cierto que una parte muy interior suya a veces se mostraba reticente. Había

achacado esa sensación al estrés que se había impuesto a sí mismo por tener las

cosas a tiempo, pero tal vez María no fuese muy desencaminada. Se sintió un

poco defraudado consigo mismo, pero también sintió pánico de aquel sentimiento.

María, por alguna razón que no llegaba a

determinar, se sentía nerviosa y acelerada. Y también triste. Se le estaban

quitando las ganas de trabajar y las palabras que su compañero le dedicó a

continuación, le asestaron el golpe definitivo para que sus temores emergiesen

con la fuerza bruta de un volcán.

- ¿Y a ti qué te importa? ¿No habíamos

quedado en que sólo nos estábamos divirtiendo? ¿O es que ya no es así para ti?

Creía que sería yo el que corría el riesgo de caer en ello y por eso tenía

miedo. Pero ya veo que no tienes claro lo que sientes tú tampoco.- La voz del

doctor sonó como un estruendo en la habitación; no muy fuerte, pero sí

contundente como el golpe de una maza.

Ella agachó la cabeza y habló en voz

apenas audible.

- No es bueno que lleguemos los dos a la

vez. Será mejor que te vayas.

Alejandro cogió su mochila y se dirigió

también a la puerta. Antes de salir, giró la vista atrás y vio de nuevo el

cuerpo desnudo y esbelto de María. Esta vez, al recorrer sus curvas, se sintió

pequeño, estúpido y triste. Se fue sin decir nada más.

Cuando el doctor Villar llegó al

laboratorio, se encontró a su jefa hablando con el director de la universidad. En

el rostro de éste, una espléndida sonrisa presidía su cara, que parecía

quedarse pequeña ante aquel muestrario de dientes. A pesar de la blancura de su

barba, sus dientes brillaban como perlas escondidas tras unos matorrales, más

radiantes y puras que el color del pelo. Incluso parecía que hubiesen

disminuido el número de canas en su cabellera, otorgando al veterano Carlos un

semblante más joven.

El director se estaba despidiendo de la

doctora Gracia: “Bueno, está bien, pero

quiero asistir a la prueba”. Un destello fulminante atravesó sus ojos,

justo antes de salir por donde estaba entrando el doctor Villar. Manuela lo saludó

con jovialidad, no parecía mostrar enfado, más bien se movía nerviosa.

Todo alrededor estaba un poco revuelto. Los

papeles de las mesas descolocados, los animales aún con sus jaulas sucias de

toda la noche y los comederos vacíos. Daba la impresión de que la doctora había

estado también revolviendo las pruebas, pero, a diferencia de otras ocasiones,

no había dejado nada en su sitio. El ambiente era artificial, en parte debido a

la iluminación metálica de los fluorescentes, en parte debido al desorden.

- ¿Qué le ocurre, jefa? ¿Qué es tan

urgente?- preguntó el joven pupilo inocentemente.

- Ven conmigo.

La encargada del laboratorio guió al

doctor hasta la sala donde estaban dispuestas las cabinas de teleportación, así

como una camilla y una serie de electrodos unidos a una máquina de cierto

tamaño. Era la máquina que usaba la doctora Nikopolidis para leer y grabar los

recuerdos de los especímenes. Sin embargo, ahora en la camilla se encontraba Lucas,

el marido de Manuela. Su cuerpo estaba cuidadosamente cubierto por una manta.

Alejandro, que no lo veía desde poco antes de la noticia de su enfermedad,

sintió lástima y, tuvo que reconocer, algo de repulsión por el estado de aquel

hombre. Su desmejorado aspecto no dejaba indiferente a nadie. Era un acto reflejo

del cuerpo humano, quizás para detectar la enfermedad e, instintivamente, huir

de ella. El caso es que, por un momento, no supo qué hacer, pues su cabeza lo

obligada a seguir a su jefa, mientras que su cuerpo lo empujaba a alejarse del

peligro de contagio. Por todos es sabido que el cáncer no es contagioso, pero

el estrés entre las dos fuerzas, de atracción y de repulsión, lo estaban

partiendo en dos.

Finalmente, pudo llegar junto a la camilla

para comprobar lo que pretendía la doctora Gracia.

- ¿Dónde está María?- le preguntó a su

colaborador.

El doctor Villar quiso responder, pero

antes de que pudiera decir nada, la voz de la doctora sonó detrás de él:

- Aquí estoy, Manuela, perdona el retraso.

Alejandro se dio la vuelta para mirarla.

No sabía cuál iba a ser su reacción al verse de nuevo después del encontronazo

en casa de ella. La miró a los ojos, buscando cualquier signo de aprobación,

perdón o amistad. Ella le devolvió la mirada por un instante y la apartó

enseguida, como el que se fija en un rincón de la habitación donde le pareció

ver algo y se da cuenta enseguida de que allí no hay nada. Se dirigió hacia sus

máquinas acto seguido. Esta actitud fue demasiado indiferente para el corazón

ya atormentado del doctor.

Pero para María Nikopolidis tampoco

resultó una actitud sencilla. No aguantar la mirada por más tiempo fue, en

realidad, un método de escape para la presión. Si hubiera dedicado un solo

microsegundo más a esos ojos que una vez la cautivaron y a esa mirada sincera,

se habría derrumbado. Esto era algo que no podía permitir, por orgullo y por

las circunstancias actuales.

No necesitaba más información para saber

lo que la jefa pretendía. Así que, para no pensar más en otras cosas, se

concentró en hacer lo mejor que pudo su trabajo.

Recogió todos los electrodos que estaban enchufados a la máquina y

se puso a conectarlos a la cabeza de Lucas. Pronto cubrirían todo su cráneo,

dejando apenas visible algunas zonas de piel. La quimio les había ahorrado la

pequeña molestia de afeitarle la cabeza. La doctora Nikopolidis se dijo a sí

misma, divertida, que de algo había servido la terapia, al menos.

- ¿Cuánto tardará?- quiso saber la doctora

Gracia.

- Pues, vamos a ver,- dijo la joven

doctora mientras hacía un cálculo mental- si con Hermann tardamos unas cuatro

horas, seguramente en este caso tardaremos algo parecido. Es previsible que

más, porque la mente humana es más compleja… o eso nos quiere hacer creer el

volumen de nuestro cerebro.

- Bien, comience.

Las siguientes horas fueron un tedio. El tiempo

pasaba y ninguno se movía de allí: la doctora Nikopolidis porque tenía que

supervisar el proceso, la doctora Gracia para cuidar de su marido y el doctor

Villar porque, de las dos fuerzas que tiraban de él, una por quedarse a ayudar

y servir de apoyo moral en caso de necesidad y otra por salir huyendo de esa

situación incómoda, había optado por quedarse con la primera.

Así, el tiempo fue pasando al principio,

tan lentamente como el movimiento pausado de los astros a lo largo de una noche

entera en vela. Manuela no quitaba ojo a su marido, enjugándole de vez en

cuando la frente. María se afanaba por tener su máquina controlada y no quería

mirar mucho en rededor. Y Alejandro iba de aquí para allá, sin parar de moverse

y su mirada saltaba, disimuladamente, eso sí, de una a otra doctora.

El sol avanzaba en su recorrido, obligando

a las sombra a seguirle en su movimiento, como si de una compañera de danza se

tratase. El reloj de la pared que indicaban las doce y media parecía haberse

detenido, como por un soplo de aire que odiase el tiempo. En algunas ocasiones,

uno de ellos bostezada, provocando un ataque de bostezos repentino. El cuerpo

de cada uno de ellos parecía revelarse y querer tener actividad, aunque fuese

abriendo la boca para no llevarse nada al gaznate.

Casi no hablaban, apenas un “¿Qué tal

va?”, “¿Bien?”, “Mantenme informada” y todo volvía a su curso. Silencio, el

sonido de los ordenadores y de las respiraciones de cada uno. A pesar de ser la

más débil, a todos les daba la impresión de que la respiración de Lucas era la

que más se escuchaba. El doctor Villar lanzó la hipótesis de que se debía al

ritmo constante de la misma, tan imperturbable y rítmica como el paso de las

manecillas del reloj. Las dos mujeres parecieron estar de acuerdo o, al menos,

ninguna dijo nada.

En algún momento, cerca de las dos, a Alejandro

se le ocurrió la idea de que debían comer. Para no romper el estado de

vigilancia ni perder tiempo, decidieron comer allí mismo. El muchacho salió a

comprar unas hamburguesas para todos y volvió presto con la comida basura.

Comieron ávidamente y siguieron esperando

a que la máquina terminase su trabajo.

El despertar del sueño, fruto de un

estómago lleno, empezó a hacer mella en la moral de los científicos. Estaban

tan adormilados como el tiempo y, perdida la cuenta de las horas que llevaban

allí, su moral disminuía rápidamente.

El reloj de la sala marcaba las cuatro y

cuarenta y tres de la tarde cuando el computador de la doctora Nikopolidis

terminó su análisis. Emitió un pitidito anunciando su victoria y éxito.

María y Alejandro se encontraban tirados

en sendas sillas, bien separadas. Habían llegado a un acuerdo tácito de no

agresión, al menos mientras durara todo el experimento. No se hablaban, pero

ninguno de los dos se sentía ya coartado. Manuela, por su parte, se mantenía al

lado de su marido, no se había movido de allí en ninguno de esos momentos,

salvo para ir al baño.

La doctora Gracia le pidió a su ayudante

femenina que revisara los datos, para ver si habían sido trasvasados sin

errores. Una vez comprobado, la jefa se dirigió a poner en práctica la

siguiente fase de la prueba. Antes de eso, primeramente avisó a Carlos, que se

presentó de inmediato.

Comentarios

Publicar un comentario