MIS AMIGOS LOS LIBROS: Cien años de soledad, por Ancrugon.– Mayo 2011

Es

difícil decir algo original sobre Cien

años de soledad, una de las novelas más grandes de la literatura universal

y sobre la que se han escrito miles de comentarios y sobre la que se han

emitido una ingente cantidad de juicios, posiblemente no todos propicios ni

acertados, pero de la que nadie puede negar que es una obra maestra de las

letras.

Si

tenemos que hablar de un libro donde la soledad sea la protagonista central este

es el adecuado, puesto que ella es un

miembro más de la familia Buendía, volviéndose casi palpable, casi corpórea,

prácticamente material. Estos personajes tienen unas características especiales:

su incapacidad para expresar amor y los prejuicios que les imposibilitan para

acercarse a los demás y para llegar a vislumbrar un rayo de felicidad, algo que

irradian al pueblo que ellos mismo fundaron, Macondo, el cual vive totalmente

aislado del resto del mundo dependiendo de las visitas periódicas de los

gitanos que les acercan los nuevos inventos.

Es

la historia de siete generaciones de los Buendía, cien años de vidas

fantasmagóricas, en las que se confunden constantemente la realidad con la

fantasía, cien años repletos de fantasmas surgidos de sus supersticiones, de

huídas continuas de sí mismos, de miedos

y de perversiones, cien años en los que los instintos más humanos van aflorando

por encima de cualquier nivel de educación, de urbanidad, de justicia.

Todo

comienza con una boda prohibida, la de dos primos, José Arcadio Buendía y

Úrsula Iguarán, lo que escandaliza a las buenas gentes quienes estaban

convencidos de que caería sobre aquellos la maldición de la descendencia con

cola de cerdo. Pero a veces los presagios no se cumplen como todos esperaban,

sino que esos mismos mitos son los desencadenantes de la tragedia cuando impera

el fundamentalismo de la pobreza intelectual y así, tras una pelea por defender

su honor y el de su esposa, José Arcadio Buendía mata a Prudencio Aguilar

atravesándole la garganta con una lanza. El fantasma del finado, siempre

lavándose la herida con un tapón de esparto, se le aparece repetidas veces al

atormentado José Arcadio, por lo que éste y su esposa deciden marcharse a la

sierra, acompañados de otras personas, donde fundan un nuevo pueblo en medio de

la selva, aislados de todo el mundo y libres de aquellas convenciones, pero no

de sí mismos. Tras un sueño de José Arcadio en el que ve una serie de

construcciones con paredes de espejo, decide llamar al pueblo Macondo, un

pueblo olvidado y lleno de soledad.

Esta

soledad es una característica casi genética de todos los personajes, pues

aparece

en la misma muerte del fundador de la ciudad, quien acaba sus días

loco, solo y atado a un árbol donde recibe la visita diaria del fantasma del

hombre que mató. O en la torpeza de

Aureliano Buendía para expresar amor y por ello marcha a la guerra diseminando

su semilla por diferentes lugares y en distintas mujeres hasta procrear casi

una legión de hijos, trazando a su alrededor un círculo de tres metros de radio

para que nadie se le acercase, intentando suicidarse tras la firma de una paz

que le deshonraba y pasando sus últimos años de vejez metido en su laboratorio

donde fabricaba y deshacía para volver a fabricar pececitos de oro… O en

Úrsula, que deambulará por la casa totalmente ciega hasta su muerte. O en José

Arcadio y Rebeca, él hijo natural del fundador y ella hija adoptiva del mismo,

cuyo enamoramiento es considerado incestuoso, a pesar de no tener la misma

sangre, y para casarse deben marcharse a vivir solos a otra casa sin mantener relación

alguna con su familia. O en Amaranta quien muere soltera y virgen a pesar de

ser la más bella de todo el lugar y destrozar las vidas de Gerinaldo Márquez,

quien esperará siempre su amor al igual que una pensión que nunca le llega, y

Pietro Crespi, quien se suicida ante el rechazo de Amaranta. O en José Arcadio

Segundo, quien tras presenciar un fusilamiento ya no volvió a relacionarse con

nadie viviendo encerrado en el cuarto de Melquíades. O en Fernanda de Carpio,

quien salió por primera vez de su casa a los doce años porque la estaban

preparando para ser reina. O en Remedios Buendía que pasa sus últimos años en

un convento en completo silencio. O en Aureliano Babilonia, quien estaba

encerrado en el cuarto de Melquíades hasta la llegada de Amaranta Úrsula, su

tía, de quien se enamora y con quien tiene un hijo que es devorado por las

hormigas.

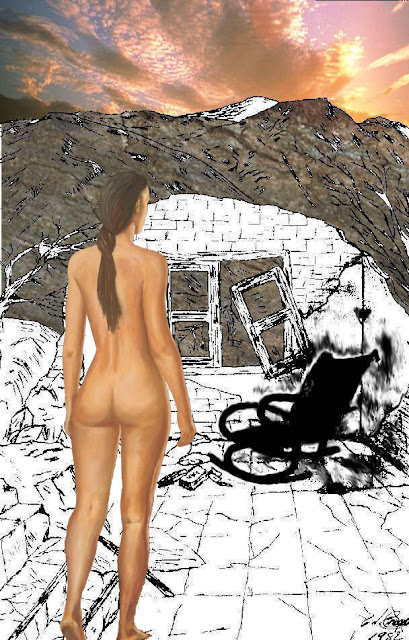

|

| Cien años de soledad al aguafuerte Pedro Villalba |

Los

prejuicios y las supersticiones, de los que habían huido en un principio los

fundadores, les impiden desarrollarse como personas normales, viviendo en un

mundo oscuro, pleno de contradicciones, donde la vida y la muerte, el amor y el

rencor, la lealtad y la traición, la libertad y la intransigencia, la pasión y

la indiferencia, son siempre caras de la misma moneda.

Cien años de

soledad

es uno de esos libros imprescindibles que se deben leer despacio, saboreándolo,

disfrutando de cada frase, casi de cada palabra. Una novela que encierra

grandes verdades que iremos descubriendo a lo largo de su lectura y cuya tesis

principal, según el propio Gabriel García Márquez, es que en este mundo vivimos

y morimos solos.

La

novela le llevó a su autor catorce meses escribirla, concluyéndola en 1966,

curiosamente no en su país natal, Colombia, sino en la Ciudad de México, y fue

editada por primera vez en Buenos Aires en 1967, resultando que antes le fue

presentada al famoso editor Carlos Barral, cuya editorial siempre se ha

preciado de lanzar las mejores obras, quien, sin embargo, la rechazó asegurando

que no servía, que la novela no podría tener éxito… Nadie en perfecto…

SOBRE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Gabriel

García Márquez nació el 6 de marzo de 1928 en un pueblecito de la costa

atlántica colombiana llamado Aracataca, siendo el primero de los doce hijos que

tuvieron el matrimonio entre Gabriel Eligio García, un inmigrante en busca de

fortuna durante la llamada “fiebre del banano”, y Luisa Santiaga Márquez,

perteneciente a una de las mejores familias del lugar. Su infancia, en la casa

de los abuelos maternos, fue decisiva para el desarrollo de su imaginación,

pues a partir de ella creó un mundo mitológico que ha plasmado en casi todas

sus obras:

“Quise dejar

constancia poética del mundo de mi infancia, que transcurrió en una casa

grande, muy triste, con una hermana que comía tierra y una abuela que adivinaba

el porvenir, y numerosos parientes de nombres iguales que nunca hicieron mucha

distinción entre la felicidad y la demencia.”

Pero

no se quedan aquí las coincidencias de sus antepasados con los personajes de

Cien años de soldad: su abuelo, Nicolás Márquez, fue uno de los fundadores de

Aracataca, como José Arcadio Buendía lo fue de Macondo. El mismo hombre fue un

sobreviviente de las guerras civiles colombianas y tuvo varios hijos durante

sus andanzas con diferentes mujeres, los cuales le visitaban de vez en cuando y

se alojaban en su casa, siendo recibidos por doña Tranquilina, su mujer, como

si fueran hijos suyos, igual que el personaje de su novela, Aureliano Buendía.

Otro personaje, Úrsula Iguarán, estaba inspirado en su abuela Tranquilina, de

la que cogió el apellido y también murió ciega como aquella. Y la casa, la

inmensa casa de la que nos habla de su infancia, es similar a la casa de la

familia Buendía.

Pero

no sólo en esta, sino que en casi toda su obra, aparecen referencias a su vida

y a su familia: La hojarasca, El amor en

los tiempos del cólera, El otoño del patriarca, etc.

Aunque

comenzó a estudiar la carrera de Derecho, nunca llegó a graduarse por la

sencilla razón de que “me aburría a morir

esa carrera.” Sin embargo, durante esta época de estudiante conoció a dos

personas que le dejaron bastante huella, Camilo Torres, el cura guerrillero que

sería asesinado, y Plinio Apuleyo Mendoza, uno de sus mejores amigos, además de

coincidir con uno de los periodos más violentos de la historia colombiana, la

del “bogotazo”, lo cual reflejaría en algunas de sus obras. Deja Bogotá y marcha a Barranquilla donde

comienza a trabajar de periodista y donde conoce a la mujer de su vida y con la

que tuvo dos hijos, Mercedes Barcha, de quien dijo esta frase de

reconocimiento: “He sido capaz de

escribir porque Mercedes llevó el mundo sobre sus espaldas.”

En

1982 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura cuyo discurso de

agradecimiento concluyó con el siguiente deseo:

“una nueva y

arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la

forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y

donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para

siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”.

Escritor

de vasta obra, es reconocido mundialmente como uno de los grandes genios de la

literatura. Así mismo fue un periodista distinguido y un político activo en su

convulsivo país, lo cual le trajo bastantes problemas.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD – CAPÍTULO I – GABRIEL GARCÍA

MÁRQUEZ

Muchos años

después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había

de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo

era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la

orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras

pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan

reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que

señalarías con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de

gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande

alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero

llevaron el imán. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión,

que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración

pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas

de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el

mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes

se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos

y los tornillos tratando de desenclavarse, y aun los objetos perdidos desde

hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se

arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de

Melquíades. «Las cosas, tienen vida propia -pregonaba el gitano con áspero

acento-, todo es cuestión de despertarles el ánima.» José Arcadio Buendía, cuya

desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza, y

aun más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella

invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un

hombre honrado, le previno: «Para eso no sirve.» Pero José Arcadio Buendía no

creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y

una partida de chivos por los dos lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer,

que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio

doméstico, no consiguió disuadirlo. «Muy pronto ha de sobrarnos oro para

empedrar la casa», replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en

demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región,

inclusive el fondo del río, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando

en voz alta el conjuro de Melquíades. Lo único que logró desenterrar fue una

armadura del siglo xv con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido,

cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras.

Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su expedición lograron

desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que

llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer.

En marzo

volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de

un tambor, que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de

Amsterdam. Sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el

catalejo a la entrada de la carpa. Mediante el pago de cinco reales, la gente

se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. «La ciencia ha

eliminado las distancias», pregonaba Melquíades. «Dentro de poco, el hombre

podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra, sin moverse de su

casa.» Un mediodía ardiente hicieron una asombrosa demostración con la lupa

gigantesca: pusieron un montón de hierba seca en mitad de la calle y le

prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. José Arcadio

Buendía, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes,

concibió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra. Melquíades,

otra vez, trató de disuadirlo. Pero terminó por aceptar los dos lingotes

imantados y tres piezas de dinero colonial a cambio de la lupa. Úrsula lloró de

consternación. Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su

padre había acumulado en toda una vida de privaciones, y que ella había

enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirías.

José Arcadio Buendía no trató siquiera de consolarla, entregado por entero a

sus experimentos tácticos con la abnegación de un científico y aun a riesgo de

su propia vida. Tratando de demostrar los efectos de la lupa en la tropa

enemiga, se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió

quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar.

Ante las protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa inventiva, estuvo a

punto de incendiar la casa. Pasaba largas horas en su cuarto, haciendo cálculos

sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa, hasta que logró

componer un manual de una asombrosa claridad didáctica y un poder de convicción

irresistible. Lo envió a las autoridades acompañado de numerosos testimonios

sobre sus experiencias y de varios pliegos de dibujos explicativos, al cuidado

de un mensajero que atravesó la sierra, y se extravió en pantanos desmesurados,

remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de perecer bajo el azote de las fieras,

la desesperación y la peste, antes de conseguir una ruta de enlace con las

mulas del correo. A pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo poco

menos que imposible, José Arcadio Buendia prometía intentarlo tan pronto como

se lo ordenara el gobierno, con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento

ante los poderes militares, y adiestrarlos personalmente en las complicadas

artes de la guerra solar. Durante varios años esperó la respuesta. Por último,

cansado de esperar, se lamentó ante Melquíades del fracaso de su iniciativa, y

el gitano dio entonces una prueba convincente de honradez: le devolvió los

doblones a cambio de la lupa, y le dejó además unos mapas portugueses y varios

instrumentos de navegación. De su puño y letra escribió una apretada síntesis

de los estudios del monje Hermann, que dejó a su disposición para que pudiera servirse

del astrolabio, la brújula y el sextante. José Arcadio Buendía pasó los largos

meses de lluvia encerrado en un cuartito que construyó en el fondo de la casa

para que nadie perturbara sus experimentos. Habiendo abandonado por completo

las obligaciones domésticas, permaneció noches enteras en el patio vigilando el

curso de los astros, y estuvo a punto de contraer una insolación por tratar de

establecer un método exacto para encontrar el mediodía. Cuando se hizo experto

en el uso y manejo de sus instrumentos, tuvo una noción del espacio que le

permitió navegar por mares incógnitos, visitar territorios deshabitados y

trabar relación con seres espléndidos, sin necesidad de abandonar su gabinete.

Fue ésa la época en que adquirió el hábito de hablar a solas, paseándose por la

casa sin hacer caso de nadie, mientras Úrsula y los niños se partían el

espinazo en la huerta cuidando el plátano y la malanga, la yuca y el ñame, la

ahuyama y la berenjena. De pronto, sin ningún anuncio, su actividad febril se

interrumpió y fue sustituida por una especie de fascinación. Estuvo varios días

como hechizado, repitiéndose a sí mismo en voz baja un sartal de asombrosas

conjeturas, sin dar crédito a su propio entendimiento. Por fin, un martes de

diciembre, a la hora del almuerzo, soltó de un golpe toda la carga de su

tormento. Los niños habían de recordar por el resto de su vida la augusta

solemnidad con que su padre se sentó a la cabecera de la mesa, temblando de

fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación,

y les reveló su descubrimiento.

-La tierra es

redonda como una naranja.

Úrsula perdió la

paciencia. «Si has de volverte loco, vuélvete tú solo -gritó-. Pero no trates

de inculcar a los niños tus ideas de gitano.» José Arcadio Buendía, impasible,

no se dejó amedrentar por la desesperación de su mujer, que en un rapto de

cólera le destrozó el astrolabio contra el suelo. Construyó otro, reunió en el

cuartito a los hombres del pueblo y les demostró, con teorías que para todos

resultaban incomprensibles, la posibilidad de regresar al punto de partida navegando

siempre hacia el Oriente. Toda la aldea estaba convencida de que José Arcadio Buendía

había perdido el juicio, cuando llegó Melquíades a poner las cosas en su punto.

Exaltó en público la inteligencia de aquel hombre que por pura especulación

astronómica había construido una teoría ya comprobada en la práctica, aunque

desconocida hasta entonces en Macondo, y como una prueba de su admiración le

hizo un regalo que había de ejercer una influencia terminante en el futuro de

la aldea: un laboratorio de alquimia.

Para esa época,

Melquíades había envejecido con una rapidez asombrosa. En sus primeros viajes

parecía tener la misma edad de José Arcadio Buendia. Pero mientras éste

conservaba su fuerza descomunal, que le permitía derribar un caballo agarrándolo

por las orejas, el gitano parecía estragado por una dolencia tenaz. Era, en

realidad, el resultado de múltiples y raras enfermedades contraídas en sus

incontables viajes alrededor del mundo. Según él mismo le contó a José Arcadio

Buendia mientras lo ayudaba a montar el laboratorio, la muerte lo seguía a

todas partes, husmeándole los pantalones, pero sin decidirse a darle el zarpazo

final. Era un fugitivo de cuantas plagas y catástrofes habían flagelado al

género humano. Sobrevivió a la pelagra en Persia, al escorbuto en el

archipiélago de Malasia, a la lepra en Alejandría, al beriberi en el Japón, a

la peste bubónica en Madagascar, al terremoto de Sicilia y a un naufragio

multitudinario en el estrecho de Magallanes. Aquel ser prodigioso que decía

poseer las claves de Nostradamus, era un hombre lúgubre, envuelto en un aura

triste, con una mirada asiática que parecía conocer el otro lado de las cosas.

Usaba un sombrero grande y negro, como las alas extendidas de un cuervo, y un

chaleco de terciopelo patinado por el verdín de los siglos. Pero a pesar de su

inmensa sabiduría y de su ámbito misterioso, tenía un peso humano, una

condición terrestre que lo mantenía enredado en los minúsculos problemas de la

vida cotidiana. Se quejaba de dolencias de viejo, sufría por los más

insignificantes percances económicos y había dejado de reír desde hacía mucho

tiempo, porque el escorbuto le había arrancado los dientes. El sofocante

mediodía en que reveló sus secretos, José Arcadio Buendía tuvo la certidumbre de

que aquél era el principio de una grande amistad. Los niños se asombraron con

sus relatos fantásticos. Aureliano, que no tenía entonces más de cinco años,

había de recordarlo por el resto de su vida como lo vio aquella tarde, sentado

contra la claridad metálica y reverberante de la ventana, alumbrando con su

profunda voz de órgano los territorios más oscuros de la imaginación, mientras

chorreaba por sus sienes la grasa derretida por el calor. José Arcadio, su hermano

mayor, había de transmitir aquella imagen maravillosa, como un recuerdo

hereditario, a toda su descendencia. Úrsula, en cambio, conservó un mal

recuerdo de aquella visita, porque entró al cuarto en el momento en que

Melquíades rompió por distracción un frasco de bicloruro de mercurio.

-Es el olor del

demonio -dijo ella.

-En absoluto

-corrigió Melquíades-. Está comprobado que el demonio tiene propiedades

sulfúricas, y

esto no es más que un poco de solimán.

Siempre

didáctico, hizo una sabia exposición sobre las virtudes diabólicas del

cinabrio, pero Úrsula no le hizo caso, sino que se llevó los niños a rezar. Aquel

olor mordiente quedaría para siempre en su memoria, vinculado al recuerdo de

Melquíades.

El rudimentario

laboratorio -sin contar una profusión de cazuelas, embudos, retortas, filtros y

coladores- estaba compuesto por un atanor primitivo; una probeta de cristal de

cuello largo y angosto, imitación del huevo filosófico, y un destilador

construido por los propios gitanos según las descripciones modernas del

alambique de tres brazos de María la judía. Además de estas cosas, Melquíades

dejó muestras de los siete metales correspondientes a los siete planetas, las fórmulas

de Moisés y Zósimo para el doblado del oro, y una serie de apuntes y dibujos

sobre los procesos del Gran Magisterio, que permitían a quien supiera interpretarlos

intentar la fabricación de la piedra filosofal. Seducido por la simplicidad de

las fórmulas para doblar el oro, José Arcadio Buendía cortejó a Úrsula durante

varias semanas, para que le permitiera desenterrar sus monedas coloniales y

aumentarlas tantas veces como era posible subdividir el azogile. Úrsula cedió,

como ocurría siempre, ante la inquebrantable obstinación de su marido. Entonces

José Arcadio Buendía echó treinta doblones en una cazuela, y los fundió con

raspadura de cobre, oropimente, azufre y plomo. Puso a hervir todo a fuego vivo

en un caldero de aceite de ricino hasta obtener un jarabe espeso y pestilente

más parecido al caramelo vulgar que al oro magnífico. En azarosos y

desesperados procesos de destilación, fundida con los siete metales planetarios,

trabajada con el mercurio hermético y el vitriolo de Chipre, y vuelta a cocer

en manteca de cerdo a falta de aceite de rábano, la preciosa herencia de Úrsula

quedó reducida a un chicharrón carbonizado que no pudo ser desprendido del

fondo del caldero.

Cuando volvieron

los gitanos, Úrsula había predispuesto contra ellos a toda la población. Pero la

curiosidad pudo más que el temor, porque aquella vez los gitanos recorrieron la

aldea haciendo un ruido ensordecedor con toda clase de instrumentos músicos, mientras

el pregonero anunciaba la exhibición del más fabuloso hallazgo de los

nasciancenos. De modo que todo el mundo se fue a la carpa, y mediante el pago

de un centavo vieron un Melquíades juvenil, repuesto, desarrugado, con una

dentadura nueva y radiante. Quienes recordaban sus encías destruidas por el

escorbuto, sus mejillas fláccidas y sus labios marchitos, se estremecieron de

pavor ante aquella prueba terminante de los poderes sobrenaturales del gitano.

El pavor se convirtió en pánico cuando Melquíades se sacó los dientes,

intactos, engastados en las encías, y se los mostró al público por un instante

un instante fugaz en que volvió a ser el mismo hombre decrépito de los años anteriores

y se los puso otra vez y sonrió de nuevo con un dominio pleno de su juventud restaurada.

Hasta el propio José Arcadio Buendía consideró que los conocimientos de

Melquíades habían llegado a extremos intolerables, pero experimentó un

saludable alborozo cuando el gitano le explicó a solas el mecanismo de su

dentadura postiza. Aquello le pareció a la vez tan sencillo y prodigioso, que

de la noche a la mañana perdió todo interés en las investigaciones de alquimia;

sufrió una nueva crisis de mal humor, no volvió a comer en forma regular y se

pasaba el día dando vueltas por la casa. «En el mundo están ocurriendo cosas

increíbles -le decía a Úrsula-. Ahí mismo, al otro lado del río, hay toda clase

de aparatos mágicos, mientras nosotros seguimos viviendo como los burros.»

Quienes lo conocían desde los tiempos de la fundación de Macondo, se asombraban

de cuánto había cambiado bajo la influencia de Melquíades.

Al principio,

José Arcadio Buendía era una especie de patriarca juvenil, que daba instrucciones

para la siembra y consejos para la crianza de niños y animales, y colaboraba

con todos, aun en el trabajo físico, para la buena marcha de la comunidad.

Puesto que su casa fue desde el primer momento la mejor de la aldea, las otras

fueron arregladas a su imagen y semejanza. Tenía una salita amplia y bien iluminada,

un comedor en forma de terraza con flores de colores alegres, dos dormitorios,

un patio con un castaño gigantesco, un huerto bien plantado y un corral donde

vivían en comunidad pacífica los chivos, los cerdos y las gallinas. Los únicos

animales prohibidos no sólo en la casa, sino en todo el poblado, eran los

gallos de pelea.

La laboriosidad

de Úrsula andaba a la par con la de su marido. Activa, menuda, severa, aquella mujer

de nervios inquebrantables, a quien en ningún momento de su vida se la oyó cantar,

parecía estar en todas partes desde el amanecer hasta muy entrada la noche,

siempre perseguida por el suave susurro de sus pollerines de olán. Gracias a

ella, los pisos de tierra golpeada, los muros de barro sin encalar, los

rústicos muebles de madera construidos por ellos mismos estaban siempre

limpios, y los viejos arcones donde se guardaba la ropa exhalaban un tibio olor

de albahaca.

José Arcadio

Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había

dispuesto de tal modo la posición de las casas, que desde todas podía llegarse

al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles con tan

buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. En

pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de

las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea

feliz, donde nadie era mayor de treinta años y donde nadie había muerto.

Desde los

tiempos de la fundación, José Arcadio Buendía construyó trampas y jaulas. En

poco tiempo llenó de turpiales, canarios, azulejos y petirrojos no sólo la

propia casa, sino todas las de la aldea. El concierto de tantos pájaros

distintos llegó a ser tan aturdidor, que Úrsula se tapó los oídos con cera de

abejas para no perder el sentido de la realidad. La primera vez que llegó la tribu

de Melquíades vendiendo bolas de vidrio para el dolor de cabeza, todo el mundo

se sorprendió de que hubieran podido encontrar aquella aldea perdida en el

sopor de la ciénaga, y los gitanos confesaron que se habían orientado por el

canto de los pájaros.

Aquel espíritu

de iniciativa social desapareció en poco tiempo, arrastrado por la fiebre de

los imanes, los cálculos astronómicos, los sueños de trasmutación y las ansias

de conocer las maravillas del mundo. De emprendedor y limpio, José Arcadio Buendía

se convirtió en un hombre de aspecto holgazán, descuidado en el vestir, con una

barba salvaje que Úrsula lograba cuadrar a duras penas con un cuchillo de

cocina. No faltó quien lo considerara víctima de algún extraño sortilegio. Pero

hasta los más convencidos de su locura abandonaron trabajo y familias para seguirlo,

cuando se echó al hombro sus herramientas de desmontar, y pidió el concurso de

todos para abrir una trocha que pusiera a Macondo en contacto con los grandes

inventos.

José Arcadio

Buendía ignoraba por completo la geografía de la región. Sabía que hacia el Oriente

estaba la sierra impenetrable, y al otro lado de la sierra la antigua ciudad de

Riohacha, donde en épocas pasadas -según le había contado el primer Aureliano

Buendía, su abuelo- sir Francis Drake se daba al deporte de cazar caimanes a

cañonazos, que luego hacía remendar y rellenar de paja para llevárselos a la

reina Isabel. En su juventud, él y sus hombres, con mujeres y niños y animales

y toda clase de enseres domésticos, atravesaron la sierra buscando una salida al

mar, y al cabo de veintiséis meses desistieron de la empresa y fundaron a

Macondo para no tener que emprender el camino de regreso. Era, pues, una ruta

que no le interesaba, porque sólo podía conducirlo al pasado. Al sur estaban

los pantanos, cubiertos de una eterna nata vegetal, y el vasto universo de la

ciénaga grande, que según testimonio de los gitanos carecía de límites. La ciénaga

grande se confundía al Occidente con una extensión acuática sin horizontes,

donde había cetáceos de piel delicada con cabeza y torso de mujer, que perdían

a los navegantes con el hechizo de sus tetas descomunales. Los gitanos

navegaban seis meses por esa ruta antes de alcanzar el cinturón de tierra firme

por donde pasaban las mulas del correo. De acuerdo con los cálculos de José

Arcadio Buendía, la única posibilidad de contacto con la civilización era la

ruta del Norte. De modo que dotó de herramientas de desmonte y armas de cacería

a los mismos hombres que lo acompañaron en la fundación de Macondo; echó en una

mochila sus instrumentos de orientación y sus mapas, y emprendió la temeraria

aventura.

Los primeros

días no encontraron un obstáculo apreciable. Descendieron por la pedregosa ribera

del río hasta el lugar en que años antes habían encontrado la armadura del

guerrero, y allí penetraron al bosque por un sendero de naranjos silvestres. Al

término de la primera semana, mataron y asaron un venado, pero se conformaron

con comer la mitad y salar el resto para los próximos días. Trataban de aplazar

con esa precaución la necesidad de seguir comiendo guacamayas, cuya carne azul

tenía un áspero sabor de almizcle. Luego, durante más de diez días, no

volvieron a ver el sol. El suelo se volvió blando y húmedo, como ceniza

volcánica, y la vegetación fue cada vez más insidiosa y se hicieron cada vez

más lejanos los gritos de los pájaros y la bullaranga de los monos, y el mundo

se volvió triste para siempre. Los hombres de la expedición se sintieron

abrumados por sus recuerdos más antiguos en aquel paraíso de humedad y

silencio, anterior al pecado original, donde las botas se hundían en pozos de

aceites humeantes y los machetes destrozaban lirios sangrientos y salamandras

doradas. Durante una semana, casi sin hablar, avanzaron como sonámbulos por un

universo de pesadumbre, alumbrados apenas por una tenue reverberación de

insectos luminosos y con los pulmones agobiados por un sofocante olor de

sangre. No podían regresar, porque la trocha que iban abriendo a su paso se

volvía a cerrar en poco tiempo, con una vegetación nueva que casi veían crecer

ante sus ojos. «No importa -decía José Arcadio Buendía-. Lo esencial es no perder

la orientación.» Siempre pendiente de la brújula, siguió guiando a sus hombres

hacia el norte invisible, hasta que lograron salir de la región encantada. Era

una noche densa, sin estrellas, pero la oscuridad estaba impregnada por un aire

nuevo y limpio. Agotados por la prolongada travesía, colgaron las hamacas y

durmieron a fondo por primera vez en dos semanas. Cuando despertaron, ya con el

sol alto, se quedaron pasmados de fascinación. Frente a ellos, rodeado de

helechos y palmeras, blanco y polvoriento en la silenciosa luz de la mañana,

estaba un enorme galeón español. Ligeramente volteado a estribor, de su

arboladura intacta colgaban las piltrafas escuálidas del velamen, entre jarcias

adornadas de orquídeas. El casco, cubierto con una tersa coraza de rémora

petrificada y musgo tierno, estaba firmemente enclavado en un suelo de piedras.

Toda la estructura parecía ocupar un ámbito propio, un espacio de soledad y de

olvido, vedado a los vicios del tiempo y a las costumbres de los pájaros. En el

interior, que los expedicionarios exploraron con un fervor sigiloso, no había

nada más que un apretado bosque de flores.

El hallazgo del

galeón, indicio de la proximidad del mar, quebrantó el ímpetu de José Arcadio Buendía.

Consideraba como una burla de su travieso destino haber buscado el mar sin

encontrarlo, al precio de sacrificios y penalidades sin cuento, y haberlo

encontrado entonces sin buscarlo, atravesado en su camino como un obstáculo

insalvable. Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía volvió a travesar

la región, cuando era ya una ruta regular del correo, y lo único que encontró

de la nave fue el costillar carbonizado en medio de un campo de amapolas. Sólo

entonces convencido de que aquella historia no había sido un engendro de la imaginación

de su padre, se preguntó cómo había podido el galeón adentrarse hasta ese punto

en tierra firme. Pero José Arcadio Buendía no se planteó esa inquietud cuando

encontró el mar, al cabo de otros cuatro días de viaje, a doce kilómetros de distancia

del galeón. Sus sueños terminaban frente a ese mar color de ceniza, espumoso y

sucio, que no merecía los riesgos y sacrificios de su aventura.

-¡Carajo!-gritó-.

Macondo está rodeado de agua por todas partes.

La idea de un

Macondo peninsular prevaleció durante mucho tiempo, inspirada en el mapa arbitrario

que dibujó José Arcadio Buendía al regreso de su expedición. Lo trazó con

rabia, exagerando de mala fe las dificultades de comunicación, como para

castigarse a sí mismo por la absoluta falta de sentido con que eligió el lugar.

«Nunca llegaremos a ninguna parte -se lamentaba ante Úrsula-. Aquí nos hemos de

pudrir en vida sin recibir los beneficios de la ciencia.» Esa certidumbre,

rumiada varios meses en el cuartito del laboratorio, lo llevó a concebir el proyecto

de trasladar a Macondo a un lugar más propicio. Pero esta vez, Úrsula se

anticipó a sus designios febriles. En una secreta e implacable labor de

hormiguita predispuso a las mujeres de la aldea contra la veleidad de sus

hombres, que ya empezaban a prepararse para la mudanza. José Arcadio Buendía no

supo en qué momento, ni en virtud de qué fuerzas adversas, sus planes se fueron

enredando en una maraña de pretextos, contratiempos y evasivas, hasta

convertirse en pura y simple ilusión. Úrsula lo observó con una atención

inocente, y hasta sintió por él un poco de piedad, la mañana en que lo encontró

en el cuartito del fondo comentando entre dientes sus sueños de mudanza,

mientras colocaba en sus cajas originales las piezas del laboratorio. Lo dejó terminar.

Lo dejó clavar las cajas y poner sus iniciales encima con un hisopo entintado,

sin hacerle ningún reproche, pero sabiendo ya que él sabía (porque se lo oyó

decir en sus sordos monólogos) que los hombres del pueblo no lo secundarían en

su empresa. Sólo cuando empezó a desmontar la puerta del cuartito, Úrsula se

atrevió a preguntarle por qué lo hacía, y él le contestó con una cierta

amargura: «Puesto que nadie quiere irse, nos iremos solos.» Úrsula no se

alteró.

-No nos iremos

-dijo-. Aquí nos quedamos, porque aquí hemos tenido un hijo.

-Todavía no

tenemos un muerto -dijo él-. Uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto

bajo la tierra.

Úrsula replicó,

con una suave firmeza:

-Si es necesario

que yo me muera para que se queden aquí, me muero.

José Arcadio

Buendía no creyó que fuera tan rígida la voluntad de su mujer. Trató de seducirla

con el hechizo de su fantasía, con la promesa de un mundo prodigioso donde

bastaba con echar unos líquidos mágicos en la tierra para que las plantas

dieran frutos a voluntad del hombre, y donde se vendían a precio de baratillo

toda clase de aparatos para el dolor. Pero Úrsula fue insensible a su

clarividencia.

-En vez de andar

pensando en tus alocadas novelerías, debes ocuparte de tus hijos -replicó-. Míralos

cómo están, abandonados a la buena de Dios, igual que los burros.

José Arcadio

Buendía tomó al pie de la letra las palabras de su mujer. Miró a través de la ventana

y vio a los dos niños descalzos en la huerta soleada, y tuvo la impresión de

que sólo en aquel instante habían empezado a existir, concebidos por el conjuro

de Úrsula. Algo ocurrió entonces en su interior; algo misterioso y definitivo

que lo desarraigó de su tiempo actual y lo llevó a la deriva por una región

inexplorada de los re cuerdos. Mientras Úrsula seguía barriendo la casa que

ahora estaba segura de no abandonar en el resto de su vida él permaneció contemplando

a los niños con mirada absorta hasta que los ojos se le humedecieron y se los

secó con el dorso de la mano, y exhaló un hondo suspiro de resignación.

-Bueno -dijo-.

Diles que vengan a ayudarme a sacar las cosas de los cajones.

José Arcadio, el

mayor de los niños, había cumplido catorce años. Tenía la cabeza cuadrada, el pelo

hirsuto y el carácter voluntarioso de su padre. Aunque llevaba el mismo impulso

de crecimiento y fortaleza física, ya desde entonces era evidente que carecía

de imaginación. Fue concebido y dado a luz durante la penosa travesía de la

sierra, antes de la fundación de Macondo, y sus padres dieron gracias al cielo

al comprobar que no tenía ningún órgano de animal. Aureliano, el primer ser

humano que nació en Macondo, iba a cumplir seis años en marzo. Era silencioso y

retraído. Había llorado en el vientre de su madre y nació con los ojos

abiertos. Mientras le cortaban el ombligo movía la cabeza de un lado a otro

reconociendo las cosas del cuarto, y examinaba el rostro de la gente con una

curiosidad sin asombro. Luego, indiferente a quienes se acercaban a conocerlo,

mantuvo la atención concentrada en el techo de palma, que parecía a punto de

derrumbarse bajo la tremenda presión de la lluvia. Úrsula no volvió a acordarse

de la intensidad de esa mirada hasta un día en que el pequeño Aureliano, a la

edad de tres años, entró a la cocina en el momento en que ella retiraba del

fogón y ponía en la mesa una olla de caldo hirviendo. El niño, perplejo en la

puerta, dijo: «Se va a caer.» La olla estaba bien puesta en el centro de la

mesa, pero tan pronto como el niño hizo el anuncio, inició un movimiento

irrevocable hacia el borde, como impulsada por un dinamismo interior, y se despedazó

en el suelo. Úrsula, alarmada, le contó el episodio a su marido, pero éste lo

interpretó como un fenómeno natural. Así fue siempre, ajeno a la existencia de

sus hijos, en parte porque consideraba la infancia como un período de

insuficiencia mental, y en parte porque siempre estaba demasiado absorto en sus

propias especulaciones quiméricas.

Pero desde la

tarde en que llamó a los niños para que lo ayudaran a desempacar las cosas del laboratorio,

les dedicó sus horas mejores. En el cuartito apartado, cuyas paredes se fueron llenando

poco a poco de mapas inverosímiles y gráficos fabulosos, les enseñó a leer y

escribir y a sacar cuentas, y les habló de las maravillas del mundo no sólo

hasta donde le alcanzaban sus conocimientos, sino forzando a extremos

increíbles los límites de su imaginación. Fue así como los niños terminaron por

aprender que en el extremo meridional del África había hombres tan inteligentes

y pacíficos que su único entretenimiento era sentarse a pensar, y que era

posible atravesar a pie el mar Egeo saltando de isla en isla hasta el puerto de

Salónica. Aquellas alucinantes sesiones quedaron de tal modo impresas en la memoria

de los niños, que muchos años más tarde, un segundo antes de que el oficial de

los ejércitos regulares diera la orden de fuego al pelotón de fusilamiento, el

coronel Aureliano Buendía volvió a vivir la tibia tarde de marzo en que su

padre interrumpió la lección de física, y se quedó fascinado, con la mano en el

aire y los ojos inmóviles, oyendo a la distancia los pífanos y tambores y

sonajas de los gitanos que una vez más llegaban a la aldea, pregonando el

último y asombroso descubrimiento de los sabios de Memphis.

Eran gitanos

nuevos. Hombres y mujeres jóvenes que sólo conocían su propia lengua,

ejemplares

hermosos de piel aceitada y manos inteligentes, cuyos bailes y músicas

sembraron en las calles un pánico de alborotada alegría, con sus loros pintados

de todos los colores que recitaban romanzas italianas, y la gallina que ponía

un centenar de huevos de oro al son de la pandereta, y el mono amaestrado que

adivinaba el pensamiento, y la máquina múltiple que servía al mismo tiempo para

pegar botones y bajar la fiebre, y el aparato para olvidar los malos recuerdos,

y el emplasto para perder el tiempo, y un millar de invenciones más, tan

ingeniosas e insólitas, que José Arcadio Buendía hubiera querido inventar la

máquina de la memoria para poder acordarse de todas. En un instante

transformaron la aldea. Los habitantes de Macondo se encontraron de pronto

perdidos en sus propias calles, aturdidos por la feria multitudinaria.

Llevando un niño

de cada mano para no perderlos en el tumulto, tropezando con saltimbanquis de

dientes acorazados de oro y malabaristas de seis brazos, sofocado por el

confuso aliento de estiércol y sándalo que exhalaba la muchedumbre, José Arcadio

Buendía andaba como un loco buscando a Melquíades por todas partes, para que le

revelara los infinitos secretos de aquella pesadilla fabulosa. Se dirigió a

varios gitanos que no entendieron su lengua. Por último llegó hasta el lugar

donde Melquíades solía plantar su tienda, y encontró un armenio taciturno que anunciaba

en castellano un jarabe para hacerse invisible. Se había tomado de un golpe una

copa de la sustancia ambarina, cuando José Arcadio Buendía se abrió paso a

empujones por entre el grupo absorto que presenciaba el espectáculo, y alcanzó

a hacer la pregunta. El gitano le envolvió en el clima atónito de su mirada,

antes de convertirse en un charco de alquitrán pestilente y humeante sobre el

cual quedó flotando la resonancia de su respuesta: «Melquíades murió.» Aturdido

por la noticia, José Arcadio Buendía permaneció inmóvil, tratando de

sobreponerse a la aflicción, hasta que el grupo se dispersó reclamado por otros

artificios y el charco del armenio taciturno se evaporó por completo. Más

tarde, otros gitanos le confirmaron que en efecto Melquíades había sucumbido a

las fiebres en los médanos de Singapur, y su cuerpo había sido arrojado en el

lugar más profundo del mar de Java. A los niños no les interesó la noticia.

Estaban obstinados en que su padre los llevara a conocer la portentosa novedad

de los sabios de Memphis, anunciada a la entrada de una tienda que, según decían,

perteneció al rey Salomón. Tanto insistieron, que José Arcadio Buendía pagó los

treinta reales y los condujo hasta el centro de la carpa, donde había un

gigante de torso peludo y cabeza rapada, con un anillo de cobre en la nariz y

una pesada cadena de hierro en el tobillo, custodiando un cofre de pirata. Al

ser destapado por el gigante, el cofre dejó escapar un aliento glacial. Dentro

sólo había un enorme bloque transparente, con infinitas agujas internas en las

cuales se despedazaba en estrellas de colores la claridad del crepúsculo.

Desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata, José

Arcadio Buendía se atrevió a murmurar:

-Es el diamante

más grande del mundo.

-No -corrigió el

gitano-. Es hielo.

José Arcadio

Buendía, sin entender, extendió la mano hacia el témpano, pero el gigante se la

apartó. «Cinco reales más para tocarlo», dijo. José Arcadio Buendía los pagó, y

entonces puso la mano sobre el hielo, y la mantuvo puesta por varios minutos,

mientras el corazón se le hinchaba de temor y de júbilo al contacto del

misterio. Sin saber qué decir, pagó otros diez reales para que sus hijos vivieran

la prodigiosa experiencia. El pequeño José Arcadio se negó a tocarlo.

Aureliano, en cambio, dio un paso hacia adelante, puso la mano y la retiró en

el acto. «Está hirviendo», exclamó asustado. Pero su padre no le prestó

atención. Embriagado por la evidencia del prodigio, en aquel momento se olvidó

de la frustración de sus empresas delirantes y del cuerpo de Melquíades

abandonado al apetito de los calamares. Pagó otros cinco reales, y con la mano puesta

en el témpano, como expresando un testimonio sobre el texto sagrado, exclamó:

-Éste es el gran

invento de nuestro tiempo.

FUENTES

Comentarios

Publicar un comentario