EL DIARIO DE ANA: Ousmane Diouf, por Ana L.C.– Mayo 2011

Al

abrir la puerta, un violento tufo a humedad maltrató sus sentidos. Se despojó

de las gafas de sol, que llevaba puestas a pesar de que ya hacía rato que había

anochecido, e intentó acomodarse a la luz mortecina del interior mientras

percibía como varias cucarachas deambulaban sobre el suelo de baldosas

desvencijadas en busca de cobijo. Un sentimiento de derrota le llegó de golpe,

una pesadumbre que ya le era conocida, algo indefinido que casi había conseguido

ser su compañero de viaje, que casi ya formaba parte de él. A su espalda la

puerta de la calle se cerró con un fuerte golpe y entonces se hizo la plena oscuridad.

Depositó la maleta con cuidado sobre el piso y al instante se arrepintió, era

como si se la hubiese tragado la nada, pero tras un corto tanteo sintió el

tacto de suave y los perfiles definidos… Sacó el móvil del bolsillo del

pantalón y apretó una tecla al azar y la luz blanquecina alumbró la aparición

fantasmagórica de una estrecha escalera raída e insegura. “Segundo piso.” Pensó y, tras un suspiro de resignación, volvió a

coger la maleta y ascendió con cuidado tanteando los escalones que adivinaba

más que veía. En el primer rellano algo rozó su pie, pero prefirió no saber qué

era. Cuando llegaba al primero le alcanzaron las blasfemias y los insultos

emitidos por la voz pujante de un hombre y el llanto ahogado de una mujer tras

una de las puertas. No se detuvo, no era asunto suyo. Pero al doblar para subir

el siguiente tramo se tropezó con un bulto blando que gimoteaba. Enfocó la luz

del teléfono y vio a una niña hecha un ovillo sobre uno de los escalones. “¿Qué hases tú aquí?” Preguntó, pero no

recibió respuesta, sólo unos ojos redondos brillantes de lágrimas, pero sin

miedo alguno en ellos le miraron intentando adivinar quién era. “Está oscuro… es noche… ¿por qué tú no en

casa?” La niña, con la agilidad de un pajarillo, se levantó y echó a correr

perdiéndose en la oscuridad. “Bueno…”

Se encogió de hombros. Por fin llegó al segundo. Buscó la puerta 22 encauzando el

haz del móvil por la pared y allí estaba, vieja, despintada y raída y con unas sucias

marcas de espray, pero era la 22. Cogió la llave y se dispuso a abrir aunque,

de pronto, un rayo de claridad le llegó por la espalda. Al volverse vio la

puerta 21 entreabierta y la silueta menuda y enjuta de una anciana observándole

con curiosidad. “¿Por qué no has

encendido la luz para subir? Podías haberte caído.” Dijo ella con una voz

diminuta y arrugada. “Yo no saber donde

luz.” Respondió. La anciana tanteó la pared del pasillo y sobrevino el

milagro luminoso, apareciendo ante sus ojos un paisaje bastante patético donde

el horizonte era un muro lleno de grafitis que continuaban por todo el hueco de

la escalera perdiéndose en la oscuridad, la suciedad del suelo escalaba los

muros y amenazaba con apoderarse de cada centímetro de cualquier solidez. “¡Huy! ¡Si eres un negrito!” Se volvió y

ante él se visualizó una anciana pequeña y menuda en bata de ir por casa, entre

sus zapatillas desgastadas y las medias bajadas apareció un gato negro con

mirada asustada y huidiza. “Hola, yo

Ousmane Diouf.” Y le tendió la mano que la mujer se apresuró a estrechar. “Encantada. Yo me llamo Margarita. ¿Eres mi

nuevo vecino?” Ousmane miró la puerta 22 y afirmó. “Sí, sí, yo nuevo vecino.”

Así

fue la llegada de Ousmane a mi calle. Una calle que huele a derrota y de donde

todo el mundo quiere huir por miedo a contagiarse de su miseria, pero a la que

van llegando desplazados de todos los colores que acuden a ocupar unos pisos

que se sostienen de pura costumbre, en los que se hacinan por turnos, pero a

los jamás considerarán su hogar, y unos bajos donde instalan sus negocios en

los que todo se regatea y en los que se puede encontrar cualquier cosa que puedas

imaginar, incluso las que no, o en los que se fabrica lo más inesperado, o en

los que se acuerdan negocios de los que mejor no saber. Y así fue el primer

encuentro de una relación inusitada y llamativa que daría mucho de qué hablar y

demasiado que pensar…

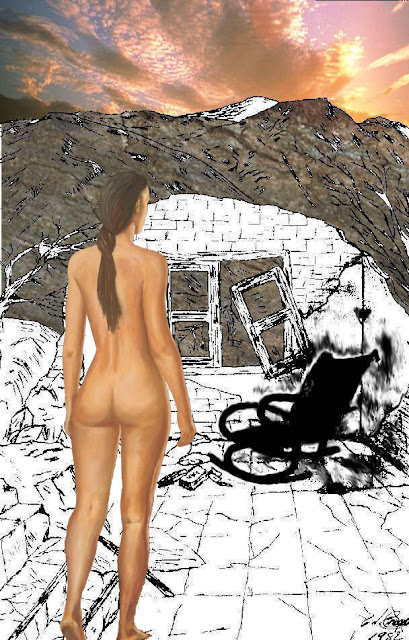

Ousmane

trajo el viento atlántico de Senegal y la sombra amiga del baobab dibujados en

su piel y en su sonrisa, así como las puestas de sol de un desierto sanguinario

todavía en la retina de sus ojos. Él no compartió piso, era como el brillo de

un cristal entre un charco de lodo… Agradable, atento, amable, limpio y, para

sorpresa de muchos, más culto de lo que todos esperábamos, no era el prototipo

de emigrante que cualquier español que sienta cátedra en las barras de los

bares pueda tener.

A

la mañana siguiente, tras una noche perversa sobre un añejo y mezquino sofá

relleno de algo que parecía tener vida, se enfrentó con la cruda realidad de

una tarea titánica: hacer de aquella pocilga algo habitable. Su primera idea

fue abrir la ventana y tirarlo todo por ella, pero se contuvo y lo fue

amontonando para bajarlo poco a poco. En ello estaba cuando escuchó unos

golpecitos en la puerta. Y de nuevo se encarnó su vecina, la anciana, pulcra y

aliñada, sonriente y con un tazón de leche humeante en las manos. “Pensé que no habrías desayunado.” Le

ofreció mirándolo todo con ningún disimulo. Entonces recordó Ousmane que tenía

hambre. “Gracias. Tú muy buena.” Dijo

cogiendo la taza y dando un sorbo que le abrasó la lengua y partes más

profundas de sus entrañas. “Los

anteriores inquilinos no eran muy aseados.” Comentó la mujer tras haber

oteado a conciencia tal panorama. “No

entiendo inquilinos.” “Ya veo. La

gente que vivía aquí antes.” Le explicó ella pronunciando con lentitud. “No, no muy limpios.” Afirmó él. “Aquí tienes trabajo para rato… Yo no puedo

ayudarte, ya estoy muy vieja…” Se disculpó la anciana con un tono de

autocompasión. “¡Oh, no, no, tú

tranquila! Yo trabajo bien, yo rápido y fuerte.” Respondió Ousmane con una vasta

sonrisa que dejó al aire una intachable dentadura de argentino marfil. “Pero, ¿sabes lo que haremos? Mientras tú

limpias todo esto, yo prepararé la comida y luego te pasas por mi casa a comer,

¿vale?” “Oh, tú no molestarte.” “¡Calla,

hombre. Así me cuentas cosas de ti. ¿No ves que estoy siempre sola y no hablo

con nadie?”

Conocí

a Ousmane en un Kebab donde ocupaba la mesa contigua a la mía. Yo cenaba con un

amigo y él con una anciana viejísima y exigua que no paraba de hablar y de

reír. Mi amigo insinuó: “Estos emigrantes

hacen cualquier cosa para poder quedarse.” Pero a mí no me pareció que en

este caso fuera así y un poco después coincidimos en el pasillo de los aseos. “¿Vives por aquí?” Le pregunté. “Sí. Casa 45.” “¿En esa ruina?, ¿pero no la iban a derribar?” Él afirmó con la

cabeza. “Sí, pero si Cristina viva ellos no

pueden. Ella dueña de piso, no alquilada.” Y señaló a la octogenaria mujer.

“¿Vives con ella?” Pregunté un poco

con insidia. “No, no. Yo vecino.” Miré

a la mujer y la vi feliz, con una sonrisa satisfecha que me hizo sentir bien. “Seréis los únicos que viven allí, ¿no?”

“¡No, no! Vive más gente, pero no

gustan.” “¿No te gustan?” “No.” “¿Por qué?” Me miró fijamente con unos notables

ojos color de miel sobre fondo blanco. “A

ellos no gusta negros, ni moros, ni ancianos… A ellos no gusta ni ellos.”

Cuando

Ousmane vio la mesa preparada con tantas viandas se quedó sorprendido. “¿Viene gente?” Preguntó. “No, no viene nadie más, pero un joven como

tú debe comer mucho.” Respondió la anciana animada. “¿Dónde lavar manos?” Indagó para saber el camino al aseo. Ella

se lo mostró y le acercó una toalla sin usar. “Necesitarás un fontanero y electricista y todo eso…” Afirmó ella

en un intento de ser más útil. “No, yo no

necesitar, yo arreglo todo solo.” “¡Vaya!” Y quedó un poco decepcionada. El

preludio de la comida transcurrió en silencio, Ousmane embutiendo con avidez y

ella observándolo encantada. Concluida la misma, él se incorporó y recogió la

vajilla portándola hasta el fregadero donde comenzó a frotar. “¡Pero hombre, deja eso!, ya lo haré yo

luego.” Protestó la anciana. “No, tú

ya cocinar, Ousmane lava platos, ¿vale?” Margarita sonrío y se decidió a

preparar café. “¿Bebes algo de alcohol?”

“Si no molestia, un poco de brandy, ¿vale?” Ella lo miró con curiosidad. “¿Pero los musulmanes bebéis alcohol?”

Ousmane rio divertido. “Yo no musulmán,

no todos africanos musulmanes, yo

cristiano, pero no muy creyente, ¿sabes?” De nuevo en la mesa y de nuevo el

silencio. Ousmane estaba contento, quería hablar, contar cosas, pero su timidez

le superaba y la anciana le intimidaba con su mirada fija, penetrante, como su

hiciera un tiempo infinito que no veía a ningún ser humano. Para disimular su

creciente incomodidad comenzó a ojear todo con detenimiento, un piso pequeño,

pero bien dispuesto, con muebles antiguos, aunque bien perseverados, muchas

fotografías y gran cantidad de cerámicas y aderezos por todas partes y todo

mostrando un aspecto pulido y acicalado. Junto al balcón, el gato dormitaba

sobre una almohada acariciado por un rayo de sol. “¿Tú sola?” Se atrevió por fin a romper el silencio. “Sí, desde que murió mi esposo, hace doce

años.” Y señaló una fotografía en primer plano del aparador. Ousmane afirmó

con la cabeza. “¿No hijos?” A

Margarita se le iluminaron los ojos. “Sí,

dos.” Y volvió la vista de nuevo hacia la vitrina donde se erguían varias

fotografías. “Pero ellos viven lejos, con

sus esposas y sus hijos. Tienen mucho trabajo…” Concluyó con cierto tono de

disculpa y de tristeza. “Yo no entiendo

eso… Europa extraña.” “¿A qué te refieres?” “En mi país ancianos personas

importantes, ellos sabios, ellos conocen más porque viven más, nunca solos,

hijos ayudan y cuidan y ellos dan consejos, nunca solos, ¿sabes?... Aquí no,

aquí ancianos solos, pacen que molestan, ¿sabes?.” Su voz denotaba algo de

indignación. La anciana apartó su mirada y la fijó en el gato, el cual adivinó

la necesidad de su dueña y se acercó perezosamente hasta su regazo. “¿De dónde eres?” “Senegal.” “¿Es

bonito?” Ousmane lo pensó durante unos segundos. “No sé… Yo allí no trabajo, no dinero… No bonito vivir así…” “Pero tú

estás aquí y tus padres allí.” Dijo ella como defensa de algo en lo que no

creía. Ousmane la miró con una apenada sonrisa. “Pero mis padres no ancianos, mis padres sanos y fuertes, hijos

pequeños.” Margarita sonrió. “Así que

tiene más hermanos.” “Si, tres, dos mujeres y un niño, yo mayor. Padres

trabajan en Hotel Terrou Bi Dakar, pero yo acabo estudios y no trabajo, nada

trabajo. Mi novia en Francia, ¿sabes?, y yo quiero con ella, pero no dinero, Francia

lejos, ¿sabes?. Mi padre dice: tú a Europa y trabaja, esto no bueno para

jóvenes. Tiene un poco dinero y dice: toma y a España. Yo voy por desierto con

caravan, tuaregs, ellos cobran caro, pero yo Norte, siempre Norte. ¿Sabes?

Luego Marroc y Norte, siempre Norte hasta mar. Allí hay más, juntos hablamos

con hombre de barco, él cobra mucho también, pero lleva a costa de España… Ya

dos años…” Margarita lo mira con un mohín de aflicción. “¿Y de qué has vivido hasta ahora?” “Yo

vendo top manta por calles de Málaga, Torremolinos…, luego trabajo en hotel, y

luego vengo aquí porque conozco amigo que da trabajo. Pero yo tengo papeles, yo

ya no ilegal… Y cuando yo dinero, yo a Francia…” Margarita le sonríe

tranquilizadora. “Tranquilo, seguro que

lo consigues.” Ousmane se pone en pie. “Gracias,

Margarita, tu buena mujer. Yo ahora vuelvo a piso a limpiar.” “Perfecto, pero a

la noche vuelve y te invito a cenar, ¿vale?” Y Ousmane le regala su sonrisa

de marfil y afirma agradecido.

Y

así comenzó una de las amistades más notables que se han percibido nunca en mi

barrio. No era raro verles paseando juntos por las calles, mirando escaparates,

tomando algún refresco o, incluso, cenando en algún restaurante de la calle.

Ousmane evacuó el piso que había alquilado de todo lo que recordara a los

anteriores inquilinos y llevó a él sus pocas pertenencias. Todos los días

marchaba a su trabajo y cuando volvía, casi siempre por la tarde, visitaba a

Margarita quien, habitualmente le esperaba con algo de cenar preparado y hablaban

y hablaban hasta que el sueño les vencía. Él, entonces, le daba un beso en la

frente y se marchaba a su casa… y así todos los días durante año y medio. La

gente murmuraba porque la gente no sabe hacer otra cosa, pero los amigos de

Ousmane sabíamos que no había nada viciado ni afectado en esta relación de

amistad, únicamente la necesidad de no sentirse solos. Todos sabíamos que era

el cocinero de un buen restaurante… “¿Por

qué le dejas que te haga la comida?” Le pregunté un día. “Porque ella feliz.” Me respondió. Y así

continuaron en una perfecta simbiosis donde llegaron a compartir aquello que es

más difícil entre los humanos, su propia soledad.

Cuando

Margarita cayó enferma y tuvo que ser ingresada en el hospital, él estuvo cerca

de ella todo el tiempo, hasta que llegaron los hijos y le pidieron

explicaciones y le echaron en cara que se había aprovechado de la pobre anciana

para matar el hambre. Ousmane no les respondió, se limitó a mirarles con una

mezcla de pena y desprecio y se marchó. “¿Qué

se habrán creído esos gilipollas?” Me dijo indignado en un español mucho

más correcto…

Hoy

he recibido un email suyo desde Francia, se casa. Me alegro por él, por ese

muchacho del Senegal que fue el único que lloró en el entierro de una anciana

española.

Comentarios

Publicar un comentario